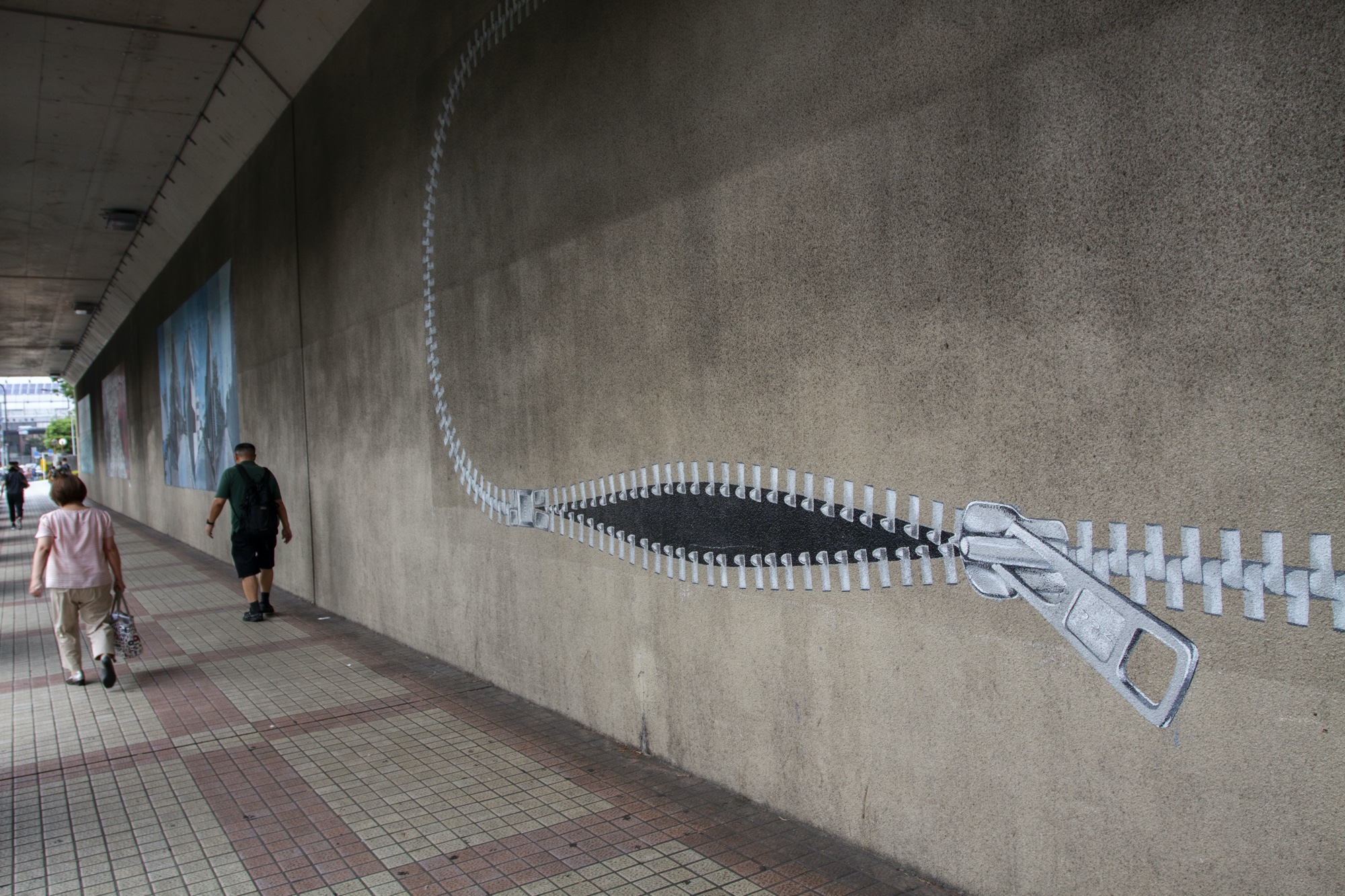

Alors que je mentionnais dans mon dernier billet mon intention de ne pas me concentrer sur le Tokyo insolite, je m’enfonce forcément, mais volontairement, dans la brèche avec quelques unes des photographies ci-dessus pour m’auto-contredire. Il m’arrive souvent sur ce blog d’avoir envie de faire le contraire de ce que je viens d’écrire, tout simplement parce que j’ai la liberté de le faire. Dernièrement, j’avais aussi abordé ce ‘Tokyo insolite’ en montrant ici et sur Twitter des photographies des toilettes publiques transparentes conçues par Shigeru Ban, pour deux petits parcs près de Yoyogi. Je me suis rendu compte que les deux photographies mises sur Twitter ont été reprises sur le site de Cnews le 18 Août, et par ricochet sur quelques sites parfois en anglais ou espagnol. Ça m’amuse d’ailleurs de voir comment le site de news propage des informations inexactes. Le site nous dit par exemple qu’il y a déjà cinq toilettes transparentes à Shibuya et qu’il y en aura bientôt 17, alors qu’il n’y en a que deux et que les autres toilettes ne sont/seront pas transparentes et ont des styles complètement différents (par des architectes différents d’ailleurs). L’article laisse aussi penser que ce projet couvre tout Tokyo, alors qu’il s’agit seulement de Shibuya.

Mais revenons aux photographies sur ce billet. Je connaissais ce King Kong en haut d’un bâtiment rose pour l’avoir déjà vu en photo quelque part mais je ne me souviens plus où exactement. On le découvre par hasard alors que nous partons à la recherche du sanctuaire Taishido Hachiman dans les zones résidentielles de Sangenjaya. Le gorille se trouve dans la rue commerçante principale de Sangenjaya, perpendiculaire à la longue route 246 qui passe à Shibuya et nous amènerait jusqu’à Numazu dans la préfecture de Shizuoka si on la suivait tout le long de ses 122.7kms. Le Maneki Neko et le lapin rose, tous deux gonflables, se trouvent à l’intérieur du sanctuaire Taishido Hachiman. On est surpris par la présence de ces objets insolites qu’on a, il faut bien le dire, peu l’habitude de voir à l’intérieur des sanctuaires, mais dont on ne peut ignorer la présence une fois qu’on les a aperçu. Il doit s’agir de la préparation d’un matsuri pour les enfants, car on voyait également un petit stand en cours d’arrangement juste à côté. Il y a un enclos avec un lapin à l’entrée du sanctuaire. Il est peut être involontairement le symbole de ce lieu. Il n’y avait personne dans le sanctuaire, à part la dame qui nous a donné le sceau Goshuin que nous étions venu chercher et dont je parlais précédemment. Le fait qu’il n’y avait personne dans ces lieux renforçait l’impression d’être observé par toutes choses, notamment par les 21 petits renards Inari (je ne prends pas en compte celui qui regarde à côté) qui sont en charge symbolique de garder l’enceinte du sanctuaire. Un peu plus loin sur la rue commerçante où se trouve le gorille sur le toit, on trouve un bâtiment rouge écarlate placé sur un espace triangulaire minuscule, qu’on pourrait sans aucun doute trouver dans le bouquin Pet Architecture de l’Atelier Bow Wow. Ce petit bâtiment, en plus d’utiliser l’espace de manière optimale, à la particularité d’avoir beaucoup d’ouvertures. Lorsqu’on le voit depuis la rue commerçante, notre regard traverse les parois pour voir l’autre rue en Y bordant le bâtiment. J’imaginerais bien pousser le concept, à la manière de Ryue Nishizawa ou Kazuyo Sejima de SANAA, en rendant ce petit bâtiment complètement transparent, en le couvrant entièrement de vitrages. La dernière photographie ci-dessus est également prise dans une rue à côté du gorille et il s’agit d’un restaurant de soba. La vitrine semble par contre refléter les intérêts cinématographiques du propriétaire avec ces figurines d’Ultraman, Kamen Rider ou encore Godzilla.

Ceci me rappelle que j’ai vu pour la première fois de ma vie un film de la série Godzilla, en regardant sur Netflix le Shin-Godzilla datant de 2016. En réfléchissant un peu, j’ai quand même eu le malheur de voir au cinéma en France la version américaine de Godzilla par Roland Emmerich datant de 1998, avec Jean Reno me semble-t-il. J’ai beaucoup aimé ce Shin-Godzilla, notamment pour son réalisme. Pas le réalisme du monstre bien entendu, mais celui des lieux. Tous les endroits empruntés et détruits au passage par Godzilla sont cités très précisément, de Kanagawa jusqu’à Tokyo. Godzilla arrive par les mers et entre d’abord sur les terres depuis la baie de Tokyo. On le voit évoluer dans sa première forme dans les eaux de la rivière Nomigawa près de Kamata et il déambule ensuite dans les rues de l’arrondissement de Ota que je commence à bien connaître. Il réapparaît ensuite un peu plus tard près de Kamakura juste à côté de Inamuragasaki (que je connais assez bien aussi). Tout en regardant le film, je prie pour qu’il ne remonte pas jusqu’au sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangu où nous nous sommes mariés. Il se dirige ‘heureusement’ vers Tokyo jusqu’au centre, près de la gare historique. Je regarde le film en espérant qu’il ne démolisse pas trop de bâtiments en cours de route car je pense tout de suite au travail énorme de reconstruction qui sera nécessaire, mais c’est peine perdue vue la taille du monstre. De toute manière, à partir du moment où il commence à cracher du feu et à émettre des rayons lasers radioactifs de son dos ou de sa gueule, on comprend vite que la ville est entièrement perdue. La déconstruction de Tokyo est un thème récurent du cinéma fantastique japonais, depuis le grand tremblement de terre de Septembre 1923 qui avait presque complètement détruit la ville (par exemple, les destructions et reconstructions de Tokyo en Neo Tokyo dans Akira et en Tokyo-3 dans Evangelion). Un des intérêts du film est la manière dont il se concentre au début sur la gestion de la crise par les organismes gouvernementaux tout en insistant sur la lourdeur administrative de la prise de décision. On arrive assez bien à imaginer cette complexité administrative quand il s’agit par exemple de décider de quel organisme gouvernemental ce type de crise est le ressort, la gestion de crise engendrée par un monstre surdimensionné ne tombant pas dans les schémas classiques déjà préparés et testés d’un tremblement de terre par exemple. Le film ne manque pas d’un certain humour un peu piquant dans ces moments là, ou lorsqu’il aborde la nécessaire invocation de l’aide américaine qui veut bien sûr prendre le sujet en mains d’une manière un peu trop radicale. On a par contre un peu de mal à croire au personnage d’experte japano-américaine interprétée par Satomi Ishihara, dont l’accent américain forcé est à la limite du ridicule. Ses interventions me font quand même penser qu’il s’agit de second degré. Reste à voir maintenant si je tente la version originale de Ishirō Honda datant de 1954, qui semble être disponible sur Amazon Prime (mais pas sur Netflix).

A l’arrière du Department Store PARCO à Shibuya, on pouvait voir affichés sur un des murs les portraits des membres de tous les groupes de l’agence Wack. On peut dire que les idoles alternatives de l’agence occupent le terrain à Shibuya ces derniers temps. La devanture du Tower Records affichent également en ce moment des grands posters des groupes BiS et PEDRO ainsi qu’une double affiche de BiSH et EMPiRE. À côté de ces multiples portraits parfois grimaçants et étrangement habillés de la même manière, une autre affiche nous explique qu’il s’agit d’un événement appelé School of Wack qui se déroulait au PARCO Museum sur un peu plus d’une semaine jusqu’au 31 Août. Sans vraiment comprendre de quoi il s’agit, j’ai l’impression que chaque membre des groupes passe du temps dans une petite salle fermée et bariolée comme une salle de classe vandalisée, pour y faire des jeux ou des gages devant un public très restreint derrière une vitre (à cause du corona virus). Je n’ai pas l’impression que des morceaux soient interprétés, donc cette organisation m’intrigue assez. Indépendamment de cette affiche et de cet événement, j’écoute pas mal de morceaux de groupes Wack en ce moment car je suis happé par leur énergie, mélangeant un certain esprit rock et un côté poussif pop qui m’attire malgré une répulsion initiale. C’est le cas du morceau にんげん (Ningen) de Carry Loose par exemple. Il me paraissait trop typé comme un morceau d’idole à première écoute, mais je tente tout de même une deuxième écoute en entier et me laisse prendre par l’urgence non-stop avec laquelle les quatre filles de Carry Loose mènent la marche. La voix de YUiNA EMPiRE (transfuge temporaire d’EMPiRE) est une épreuve au début, mais un peu comme pour AYUNi D sur BiSH, elle finit par apporter un contraste vocal qui donne de l’intérêt à l’ensemble et à la progression du morceau. En parlant d’EMPiRE, qui est à mon avis en phase ascendante, maintenant que BiSH est pratiquement devenu mainstream, j’ai appris à apprécier leurs morceaux que j’écoute beaucoup en ce moment. Je n’écoute pas leurs albums ou EPs en entier mais j’ai plutôt fait une sélection des morceaux qui m’intéressaient. Ma playlist se compose de quelques morceaux de leur premier album THE EMPiRE STRiKES START!!: FOR EXAMPLE??, Buttocks beat! beat!, コノ世界ノ片隅デ (KONOSEKAiNOKATASUMiDE) et アカルイミライ (Akarui Mirai), suivi de quelques morceaux du EP EMPiRE originals: EMPiRE originals, Dope et SO i YA, tout en écoutant quelques autres morceaux de leur dernier EP en date, notamment le morceau ORDiNARY. Les voix des membres d’EMPiRE sont dans l’ensemble plus uniformes que celles de BiSH, mais j’aime toujours quand il y a quelques dissonances (par exemple la voix de Mikina à la marque 2:20 sur FOR EXAMPLE??). Certains morceaux sont assez proches de ce qu’on connait de BiSH surtout quand ils prennent des sonorités rock, comme par exemple Buttocks beat! beat!. Les membres de BiSH font d’ailleurs des apparitions dans la vidéo tournée à Shibuya (comme souvent) faisant un clin d’oeil à la couverture de l’album FAKE METAL JACKET. Cette vidéo donne d’ailleurs une bonne idée du côté disruptif de cette musique, plutôt que le kawaii qui est en général associé à l’univers des idoles. Le kawaii ne m’intéresse pas beaucoup. Un des morceaux que je préfère du groupe est celui intitulé Dope, avec une manière vraiment particulière de chanter, comme une voix de fantôme sortie d’un ukiyo-e. Ce morceau avec I don’t cry anymore dont je parlais dans un billet précédent, m’a donné envie de fouiller un peu plus dans la discographie d’EMPiRE. Dans ma playlist, j’inclus également le dernier single intitulé 浪漫 (Roman) de PEDRO, le groupe de Ayuni accompagné de Hisako Tabuchi de Number Girl à la guitare. Je ne suis pas certain d’écouter son deuxième album en entier mais j’aime beaucoup ce morceau car elle ne pousse pas trop dans les aiguës. Mais, j’aime bien en général quand elle pousse la voix par passages dans les derniers morceaux de BiSH, notamment sur スーパーヒーローミュージック (Super Hero Music) ou TOMORROW. Ces deux morceaux sont extraits du dernier album LETTERS que je finis par apprécier même si les morceaux que j’ai écouté pour l’instant ne renouvellent pas vraiment le style de ce qu’on a déjà entendu du groupe. La dynamique rend cependant ces morceaux addictifs après quelques écoutes.

Quand je dis mainstream au sujet de BiSH, je veux dire que le groupe est désormais connu du grand public du fait de leurs nombreux passages à la télévision ces derniers temps, même sur la NHK samedi dernier dans l’émission Songs of Tokyo (épisode 13 disponible en ligne jusqu’au 28 Octobre 2020 avec sous-titres en anglais). Je pressens qu’elles seront cette année à l’affiche de l’émission musicale du réveillon, Kōhaku. C’est un pronostic, à moins que la NHK reste frileuse du fait du profil d’électron libre du producteur Junnosuke Watanabe, qui pourrait très bien contrarier l’image bon enfant du spectacle familial que représente Kōhaku. On se souvient du 57ème Kōhaku le 31 Décembre 2006 où OZMA (alias Show Ayanocozey, leader du groupe Kishidan) était accompagné d’une troupe de danseuses ou danseurs portant des t-shirts avec des seins nus dessinés dessus. Une partie du public télévisuel avait été choqué pensant qu’il s’agissait de personnes réellement nues sur scène et cette séquence a eu pour conséquence de radier à vie l’artiste de l’émission. Connaissant la popularité continuelle de Kishidan, il doit s’en mordre les doigts. Il faut dire que passer à Kōhaku au réveillon est vu encore maintenant comme une consécration pour les artistes japonais, au point où on n’existe pas vraiment aux yeux du grand public tant qu’on n’est pas passé dans cette émission. Ajouter un peu d’imprévu dépoussiérait quand même un peu l’émission. Le présentateur habituel, Teruyoshi Uchimura, essaie de temps de se moquer de la rigueur de la chaîne mais ça reste très contrôlé tout en faisant sourire. Je ne critique pas trop NHK car nous la regardons quand même assez régulièrement.

Il y a très souvent des émissions intéressantes sur NHK, comme celle que nous avons vu il y a quelques semaines, à la mi-Août, sur l’Art Brut. L’émission intitulé ‘no art, no life´ présentait le travail de plusieurs artistes avec handicap à travers des petits films de 5 mins, en les montrant en plein processus de création et parmi leur entourage (parents ou établissement spécialisé d’accompagnement pour certains). L’émission était très bien faite car elle ne s’encombrait pas de commentaires superflus. L’émission nous avait tellement plus que nous avions réservé dans la foulée une visite pour le lendemain à la galerie attachée à l’école des Beaux-arts de Tokyo où étaient exposées quelques unes des œuvres de ces artistes d’Art Brut. L’exposition s’intitule ‘Art As It Is: Expressions from the Obscure’. Il se dégage une grande force de ces œuvres, qui surprennent et fascinent. Le détail des œuvres exposées résultant d’un immense dévouement à l’acte de créer, un besoin vital certainement, est à chaque fois impressionnant. L’illustration grand format ultra détaillée sur la photo de gauche est de Makoto Fukui et la sculpture de petit monstre est de Shinichi Sawada. Ce sont deux des artistes que j’ai préféré avec les illustrations de Marie Suzuki.