L’année 2018 vient juste de démarrer et nous sommes déjà au milieu du mois de janvier. Il en faudrait de peu pour que j’oublie de publier un billet ici avant la fin du mois pour souhaiter aux quelques visiteurs qui me suivent et ceux qui se sont égarés par ici, une bonne et heureuse année 2018. Les congés de fin et de début d’année se sont passés d’une manière des plus classiques en ce qui nous concerne, et je pourrais même reprendre le billet du début d’année 2017 et reprendre une bonne partie du contenu sans qu’on s’en rende compte.

C’est en quelque sorte un rituel de fin d’année. Tous les ans pour le dernier jour de l’année, le dernier soir, nous regardons l’émission de la NHK Kōhaku Uta Gassen. C’était la 68ème édition cette année. Nous regardons l’émission qui dure plus de 4 heures d’un air distrait certes, mais nous ne la manquons sous aucun prétexte, du début à la fin. C’est comme une obligation tous les ans, et je pense que c’est la même chose dans beaucoup de foyers japonais. J’aime cette petite tradition que l’on applique l’air de rien. On retrouve un peu toujours les mêmes chanteurs, chanteuses et groupes tous les ans. J’écoute avec un peu plus d’attention quand Sheena Ringo interprète un morceau avec Tortoise Matsumoto (du groupe Ulfuls), ou que Yoshiki de X Japan se remet à la batterie pour un morceau, après de longues périodes de réhabilitation. En raison de faiblesses au niveau du cou dû au rythme trop percutant qu’il assène à sa batterie, il porte une prothèse et semble bien épuisé après la fin du morceau. L’événement de Kōhaku cette année était la présence de Namie Amuro qui a annoncé sa retraite musicale en 2018. Comme d’habitude, la présentation de la soirée par les hôtes Kasumi Arimura, Kazunari Ninomiya et Teruyoshi Uchimura était très convenue et préparée, mais l’exercise veut cela. Je me souviens que l’émission de l’année dernière m’avait donné envie de redécouvrir les disques de Sheena Ringo et de partir à la découverte de ceux de X Japan, mais je n’ai pas vraiment fait de découvertes cette fois-ci. A vrai dire, le morceau de Sheena Ringo de cette année intitulé « The Main Street » 目抜き通り (Menukidoori) n’était pas des plus intéressants. Je pensais qu’elle aurait plutôt interprété le morceau « Jinsei wa Yume Darake » 人生は夢だらけ (sous-titré « Ma vie, mes rêves » en français – je ne sais pas pourquoi elle sous-titre des morceaux en français) de son nouvel album « Reimport vol.2 Civil Aviation Bureau » 逆輸入 〜航空局〜 (Gyakuyunyū: Kōkūkyoku) sorti à la fin 2017. Cet album, comme le volume 1 sorti en 2014, reprend des morceaux que Sheena Ringo a écrit pour d’autres artistes mais qu’elle re-interprète elle-même ici sur cet album. Le morceau « Jinsei wa Yume Darake » était initialement interprété par Mitsuki Takahata sur une publicité de compagnie d’assurance vie. C’est d’ailleurs un peu le problème de la création musicale de Sheena Ringo ces dernières années. Elle semble concentrer son activité sur des morceaux qui seront utilisés à des fins publicitaires, ou en génériques de drama japonais, et qui finissent par se répéter dans la forme. D’ailleurs, le morceau « The Main Street » a été créé pour le lancement de l’énorme Department Store Ginza Six (à Ginza donc).

A part ça, l’émission Kōhaku mélange beaucoup de genres, mais il y a quand même beaucoup de chansons de style Enka. C’est assez surprenant d’ailleurs de voir comme ce style d’une autre époque se perpétue avec une nouvelle génération de chanteurs et chanteuses, sans que pourtant le genre se renouvelle. La construction d’une chanson Enka me semble invariable d’un morceau à l’autre. Les groupes d’idoles, masculins ou féminins, sont également très présents dans le programme de l’émission qui reflète d’une certaine manière les ventes de l’année et ce qui a été populaire dans l’année. On ne pourra donc pas éviter les groupes de garçons de l’agence Johnny’s Entertainment, qui domine sans partage le marché depuis de très nombreuses années. On se demande d’ailleurs quel genre de lobbying est en place entre cette agence et toutes les chaines de télévision, car il y a très peu de place pour les autres agences de groupes masculins (à part Exile qui joue sur un angle différent). Côté féminin, ce sont les groupes créés par le producteur Yasushi Akimoto qui dominent le marché depuis quelques années, après les AKB48, c’est maintenant les groupes en « 46 » qui prennent la relèvent, les Keyakizaka 46 et Nogizaka 46. Et ce n’est pas le sourire de Mai Shiraishi qui nous fera oublier la pauvreté de cet univers musical qui se copie-colle d’un groupe à l’autre, même s’il y a certainement de subtiles différences que je ne saurais pas remarquer.

L’émission se termine un peu avant minuit et on nous montre ensuite des images de sanctuaires aux quatre coins du pays, en commençant par Shirakawa-go sous la neige, ou Kawasaki Daishi un peu plus près de Tokyo. La foule commence à se réunir dans chaque sanctuaire pour la première prière de l’année. Dès les premières minutes de l’année 2018, nous affrontons également le froid pour aller au sanctuaire de Aoki, dans un des quartiers de Ofuna près de Kamakura. Nous n’y restons pas très longtemps car il fait très froid, le temps de boire un verre de amazake en observant la foule autour du feu de bois ou attendant leur tour pour la prière devant le sanctuaire. En cette période de nouvelle année, on trouve souvent des vendeurs de amazake dans les sanctuaires, parfois il est même offert comme à Aoki. J’aime prendre le temps de boire cette boisson chaude non-alcoolisée debout dans le froid tout en observant tout autour de moi.

Le matin du 1er Janvier, c’est difficile de sortir du futon. En général, je me lève toujours à 6h du matin, que ça soit les jours de semaine ou le week-end. C’est devenu mon rythme biologique, mais j’ai dormi quelques heures de plus ce matin là. Une des raisons est qu’on fait un unique repas le midi, sans petit déjeuner, donc il est inutile de se lever trop tôt. Les plats traditionnels du nouvel an s’appellent osechi. Nous les avions commandé cette fois-ci à un petit restaurant d’une rue piétonne de Hiroo. Les journées du nouvel an sont tranquilles et on pourrait se laisser aller à ne rien faire, mais il nous faut quand même aller au sanctuaire (shintoïste) ou au temple (bouddhiste). Nous repassons d’abord par le sanctuaire du quartier, celui de Aoki, et marchons ensuite pendant une petite heure jusqu’à Kamakura et le grand temple Engakuji, dont proviennent les six premières photographies de ce billet.

Nous sommes allés de nombreuses fois au temple Engakuji et nous le connaissons donc assez bien. Mais, nous n’y étions jamais allés le premier jour de l’an. La bonne surprise est que certaines zones habituellement fermées au public en temps normal sont ouvertes au public. L’accès à l’intérieur des dépendances du temple ne sont pas autorisés mais on peut apercevoir l’intérieur lorsque les portes coulissantes sont entre-ouvertes. Certaines parties du temple sont accolées à la forêt et au pied d’une montagne abrupte. On a l’impression que le temple est entouré de remparts de verdure. Ce mur de végétation est impressionnant, on dirait que l’espace du temple a été creusé dans cette forêt de montagne. Prendre en photographie cet espace ne rend malheureusement pas bien l’impression que l’on ressent dans ces lieux. Je me suis donc abstenu.

L’année dernière j’avais ouvert un compte Netflix après le mois d’essai dans l’espoir de pouvoir facilement regarder un peu plus de films et de séries. J’ai certes pu y voir la deuxième saison de la série Stranger Things que j’adore pour son ambiance fantastique et années 80, et quelques bons films signés Netflix comme Okja du Sud coréen Bong Joon-ho, ou des films un peu plus anciens comme Ennemy de Denis Villeneuve, qui est un vrai petit chef d’oeuvre comme le plus récent film de science fiction Arrival, ou Premier Contact en français (je n’ai pas encore vu Blade Runner 2049, mais ça ne saurait tarder). Mais, dans l’ensemble, je me suis souvent trouvé dans la situation où les films que je voulais voir n’étaient tout simplement pas disponible dans la vidéothèque du Netflix japonais. J’ai finalement annuler mon abonnement Netflix en me rappelant que l’on a accès aux vidéos sur Amazon Prime. Vu que les films mis en avant sur l’interface de l’application iPad de Amazon Prime Vidéo sont pratiquement tous japonais, cela m’a quelque part motivé à en regarder quelques uns. Pendant les congés de fin d’année, j’ai regardé plusieurs films de Hirokazu Kore—eda dont celui primé à Cannes, Soshite chichi ni naru そして父になる (Tel père, tel fils) avec Masaharu Fukuyama, Lily Franky et les actrices Machiko Ono et Yôko Maki racontant l’histoire d’un échange d’enfant à la naissance par erreur. C’est un très beau film, une réflexion dur la paternité, qui prend son temps, ce qui semble être une constante chez le réalisateur comme pour cet autre film que j’ai vu intitulé Umimachi diary 海街ダイアリー (Ma petite sœur). Ce deuxième film est certainement moins fort que Soshite chichi ni naru et il n’y a pas vraiment d’histoire à part celle de montrer des tranches de vie de trois sœurs accueillant dans leur maison de Kamakura une petite sœur issue du deuxième mariage de leur défunt père. Le film tient par le jeu des actrices Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho et la petite sœur Suzu Hirose que l’on apprécie tout simplement voir partager cette vie ensemble dans l’ambiance tranquille d’une vieille maison de Kamakura. Mon avis est peut être influencé par le fait que je reconnais certains endroits, la vieille ligne de train Enoden et la station Gokurakuji où les quatre sœurs semblent habiter. Le troisième film de Hirokazu Kore-eda que j’ai regardé s’intitule Kiseki 奇跡 (Miracle). Il s’agit ici encore d’une histoire de famille, l’histoire de deux petits garçons séparés par un divorce, le plus jeune vivant avec son père musicien à Fukuoka tandis que le plus âgé vit avec sa mère dans la partie Sud du Kyushu, à Kagoshima. Le miracle pour un des deux garçons serait que le volcan Sakurajima, toujours actif et crachant de la poussière de temps à autre, se mette soudain en éruption pour les pousser à quitter la ville et à rejoindre son frère et son père dans le Nord du Kyushu à Fukuoka. L’histoire se concentre sur les deux enfants confrontés au monde adulte et prêts à tout pour se retrouver, en espérant que le futur train Shinkansen qui connectera bientôt les villes du Kyushu viendra leur exhausser leurs vœux et leurs rêves. Mais Amazon Prime Vidéo m’entraîne aussi vers des comédies populaires qui se laissent volontiers regarder comme Biri Gyaru ビリギャル (Flying colors), l’histoire d’une jeune fille (Kasumi Arimura, qui présentait également Kōhaku dont je parlais plus haut) en échec scolaire qui sous la bonne influence d’un professeur de Juku, de cours du soir, se lancera dans le rêve, qui semble impossible, de réussir le concours d’entrée de la grande université Keio. Je découvre également la comédie Shōnen Merikensaku 少年メリケンサック avec Aoi Miyazaki en représentante d’une maison de disque à la recherche de nouveau groupe. Par erreur et malgré de nombreux obstacles, elle s’obstine à se lancer dans la réhabilitation et la remise en scène d’un groupe de punk qui n’a plus fait de musique ni de scène depuis plusieurs dizaines années. Sous les aspects de comédies légères qu’elles sont complètement, ces deux comédies mettent en scène la volonté d’essayer durement sans abandonner même si la tâche peut paraître impossible. C’est ce que traduit exactement le mot Ganbarimasu 頑張ります qui revient très souvent dans le language japonais et que j’ai souvent du mal à traduire en français.

Il y a une constante dans nos visites de temples et sanctuaires au tout début de l’année, c’est notre passage depuis quelques années au sanctuaire de Enoshima sur l’île du même nom. On peut s’y rendre depuis la station de Ofuna en monorail, un train assez atypique car le rail se trouve au dessus des wagons, qui y sont donc suspendus. Il serpente dans les collines boisées de Kamakurayama à une vitesse folle et ça peut surprendre au début. D’ailleurs, un touriste coréen assis à côté de nous semblait se trouver mal à l’aise au démarrage du train. On s’habitue assez vite ceci dit et le spectacle du Mont Fuji apparaissant derrière les collines nous fait oublier les éventuels désagréments du voyage. On verra également le Mont Fuji un peu plus tard au couché du soleil, sur le pont reliant l’île. Depuis la station de monorail de Enoshima, il faut marcher un peu pour atteindre ce pont et l’entrée du sanctuaire. La foule est bien présente comme tous les ans sur le pont menant à l’île et dans l’allée principale étroite menant au sanctuaire. Cette année est la dernière année de ma période Yakudoshi, trois années de suite différentes pour les hommes et les femmes qui sont à priori néfastes. Pour les hommes, il y a trois périodes de trois ans, et en ce qui me concerne, il s’agit de la dernière période correspondant au début de la quarantaine. Pour la troisième et dernière année de cette période, nous assistons à une cérémonie particulière à l’intérieur du sanctuaire pour exorciser en quelque sorte le mauvais sort. Un des avantages d’assister à cette cérémonie est que l’on peut accéder rapidement au sanctuaire par un chemin dédié sans avoir à patienter une heure dans la file d’attente. Il y a bien entendu un prix (ou plutôt plusieurs niveaux de prix), mais en échange on reçoit une petite plaquette de bois avec l’inscription du sanctuaire qui viendra nous protéger de tous les démons qui nous entourent. On aurait tord de se priver de cette magie protectrice. Pendant la cérémonie dans le sanctuaire, nous sommes assis en rangée avec une trentaine d’autres personnes à écouter une musique traditionnelle accompagnée de quelques phrases récitées en japonais ancien par le moine shintô et de gestes venant purifier les personnes assises la tête inclinée. Vers la fin de la cérémonie, les noms, prénoms et adresses de chacune des personnes présentes sont exprimés à voix haute pour bien indiquer notre présence à la divinité des lieux.

Une autre activité récurrente du début d’année est de regarder la course Hakone Ekiken à la télévision. Il s’agit d’une course de relai en dix étapes sur deux jours faisant s’affronter des universités de Tokyo, depuis les environs de la gare de Tokyo jusqu’aux montagnes de Hakone et de retour ensuite à Tokyo. Comme tous les ans, nous supportons l’équipe de Aoyama Gakuin Daigaku qui a déjà remporté le titre trois années de suite. Cette année, Aoyama Gakuin Daigaku a été malmené sur la première partie de la course remportée par Toyo Daigaku, équipe championne il y a quelques années, mais reprendra la main sur la route du retour de Hakone vers Tokyo pour finir finalement en première position pour la quatrième fois. Le trajet de la course est toujours le même tous les ans, celui de la route nationale 1. Comme la course passe pas très loin de Ofuna, nous allons systématiquement au bord de la route pour apporter un peu de force aux coureurs avec nos modestes cris d’encouragement. Il S’agissait en 2018 de la 94ème édition de la course Hakone Ekiden.

Les 4 et 5 janvier ne sont pas fériés mais je fais un long pont jusqu’au week-end. Nous passerons deux jours et une nuit à Hakone, au Prince Hôtel Ashinoko, qui comme son nom l’indique se trouve au bord du lac Ashinoko. Nous y allons en voiture et l’arrivée vers l’hôtel sera longue et pénible en raison des embouteillages au alentour du sanctuaire de Hakone. Nous ne pensions pas qu’il y aurait autant de monde pour aller au sanctuaire pendant un jour travaillé. Après deux heures à rouler au pas, nous arrivons finalement près de l’hôtel. Au Japon, en voiture, il faut savoir prendre son mal en patience et ne pas s’énerver. Nous arriverons tout de même à temps pour prendre le téléphérique qui nous amènera en haut du Mont Komagatake. Tout en haut sur cette montagne, à 1357m, on y trouve un sanctuaire, le Mototsumiya Jinja. Cela paraît totalement improbable de trouver un sanctuaire de cette taille au sommet d’une montagne sans rien aux alentours à part des roches.

Mais cette montagne est sacrée et je dirais même magique pour la vue que l’on peut avoir de la haut. À vrai dire, je ne soupçonnais pas l’existence de cet endroit. Je connaissais bien sûr le téléphérique qui nous amène jusqu’à Owakudani où le sol volcanique est fumant, mais pas cette montagne Komagatake, un peu en dehors du circuit touristique habituel. Depuis la montagne, on peut apercevoir le Mont Fuji mais il se cachait malheureusement derrière les nuages. Étrangement, son sommet ne semblait pas très enneigé pour la saison, tandis que les tempêtes de neige sont annoncées dans une bonne partie du pays. Depuis les hauteurs de Komagatake, et dans un froid glacial, nous gravissons les escaliers qui nous mènent au sanctuaire sous un soleil déclinant. Il est déjà 4h30 de l’après-midi et le soleil se couche officiellement dans quelques dizaines de minutes. Tout en bas de la montagne, le lac Ashinoko prend de nouvelles couleurs. L’océan au loin se laisse découvrir et notre regard se perd dans l‘infini. Les derniers rayons de soleil viennent éclairer le sanctuaire sous un ciel de plus en plus nuageux et menaçant. Le contraste est magnifique. Le téléphérique fait sa dernière descente à 4h50 et il faut presser le pas par ne pas louper le dernier service.

J’aime associer une musique aux lieux où nous allons, sans que ça soit volontaire. Par exemple, j’associe très clairement dans ma mémoire un morceau de l’américain Benoit Pioulard, RTO sur l’album Lasted, à la végétation luxuriante de Nasu-Shiobara. Il n’y a pas de lien particulier entre ce lieu et ce morceau, mais j’ai un souvenir très clair d’être assis dans fauteuil à regarder avec attention les arbres dans la pénombre en écoutant ce morceau. Le réécouter maintenant me remet en tête cette sensation paisible. Je me dis parfois que je devrais noter toutes ces associations entre lieux et musiques pour ne pas les oublier. Je me demande s’il peut y avoir un morceau orphelin d’espace. Mais il y a des espaces orphelins de musiques. Étonnement, je n’ai aucun souvenir musical de notre très court séjour à Hakone. La fatigue des embouteillages de l’après-midi m’a peut être empêché de prendre le temps nécessaire pour créer cette capsule musicale mémorielle. Pourtant, j’aurais adoré associer un morceau comme An ending (Ascent) de Brian Eno au paysage lisse de la surface du lac Ashinoko, vu à travers les arbres depuis la fenêtre de l’hôtel au petit matin.

Mon désir inarrêtable de découverte musicale s’était un peu tari pendant la période de fin d’année. Avant cela, j’ecoutais presqu’exclusivement les albums de Beck. Je ne connaissais que son album Mellow Gold des années 90, celui avec le morceau Loser qui avait fait un carton planétaire. Je ne me souvenais pas que cet album était aussi intéressant et expérimental. À vrai dire, je ne pense pas l’avoir beaucoup apprécié et écouté à l’époque où je me l’étais procuré, donc je le redécouvre maintenant et je me mets ensuite à découvrir et écouter tous les autres albums de Beck avec les nombreux changements de style qu’il opère sur sa musique. Odelay, dans la lignée de Mellow Gold, est certainement un des meilleurs albums de Beck, mais j’aime aussi beaucoup les plus classiques Sea Change ou Morning Phase. Le dernier album de Beck, Colors, est beaucoup plus Pop, mais se laisse apprécier volontiers. C’est un disque que je passe souvent pour les longs trajets en voiture. J’écoutais beaucoup la musique de Beck pendant mes promenades urbaines au mois de décembre, notamment près de Shinagawa ou vers Roppongi ou Nishi-Azabu, que l’on peut voir dans la petite série de deux billets « avant la fin de l’année (1 & 2) ». Certains morceaux comme Round The Bend sur l’album Sea Change s’associe maintenant dans ma mémoire a un lieu et un type d’espace, en l’occurence dans cet exemple du morceau de Sea Change, je repense aux espaces vides de population de Gotemyama près de Shinagawa, espaces ouverts près de la voie ferrée sur une route fermée à la circulation des voitures. Le soleil d’hiver ébloui un peu et il fait juste assez froid pour saisir le visage. Il n’y a personne dans les rues de ce quartier qui semble résidentiel, aucun train sur la voie ferrée. Pendant la durée de ce morceau écouté au casque, je marche lentement et observe les lieux et les matières. Pendant 5 minutes 15 secondes de pleinitude, cet espace temporel est le mien. Dans 20 ou 30 ans, je repenserais peut être à ce moment, il sera idéalisé et magnifique.

Le matin du 5 janvier, il fait froid sur Hakone, -1 ou 0 degré. Le onsen rattaché à l’hôtel où nous avons passé la nuit est le bienvenu. Il y a un espace de bain à l’extérieur mais la vue n’est pas dégagée, il faudrait se lever les pieds dans le bain pour apercevoir le lac. Nous marcherons ensuite après le petit déjeuner vers le sanctuaire Kuzuryu dans une forêt aménagée au bord du lac Ashinoko. Le ciel est très couvert et il commence à neiger, comme des petits grains de pluie gelée. Le chemin qui nous mène au sanctuaire longe le lac. Un torii rouge les pieds dans l’eau annonce l’entrée du sanctuaire. Dans le parc boisé entourant le sanctuaire, une biche nous regarde au loin. Elle n’a pas l’air de s’inquiéter de notre présence. Elle doit certainement être la propriétaire des lieux, une divinité des forêts qui aurait pris forme animale certainement. Mais le dragon blanc est également présent dans ces lieux, ou du moins le petit sanctuaire portant ce nom au tout début du chemin nous menant vers Kuzuryu. Devant le sanctuaire du dragon blanc, des plaquettes avec divers vœux et remerciements écrits à la mains sont accrochés sur trois ou quatre rangées. Un des messages, que l’on penserait avoir été mis en évidence, remercie le dragon blanc pour avoir gagné au Takarakuji, ou autre loto japonais, la coquette somme de 600 millions de yens. Zoa n’en revient pas. Je pense à une entourloupe pour démontrer les pouvoirs extraordinaires du dragon blanc. Pensez à acheter 10 billets de takarakuji de retour à Tokyo, on ne sait jamais. Nous arriverons après quelques minutes au sanctuaire Kuzuryu alors que la neige devient plus forte. Une journée par mois, on peut accéder au sanctuaire par barque. Il y a une passerelle et un point d’amarrage. Le sanctuaire est tout petit mais il s’agit d’un des « power spot » que nous avions prévu de visiter pendant notre court séjour à Hakone. Plus que le sanctuaire en lui même, c’est l’environnement naturel tout autour, la forêt sous la neige et la proximité du lac qui donnent à cet endroit quelque chose de magique.

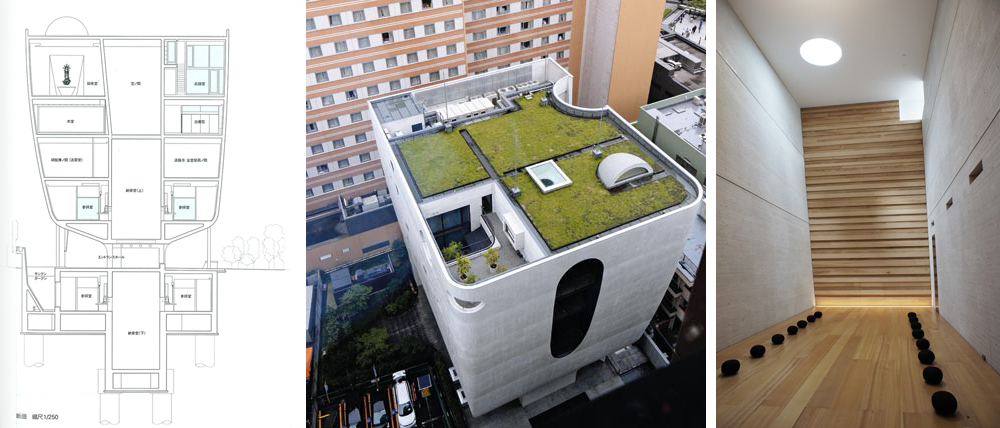

Le Prince Hôtel Ashinoko où nous avons passé une nuit est un chef d’œuvre architectural de Togo Murano, composé de deux bâtiments cylindriques comportant les chambres, reliés par un couloir. Il a été construit au pied du lac Ashinoko en préservant les arbres. Lorsque l’on prend le bateau sur le lac, on peut l’apercevoir. Je l’avais d’ailleurs aperçu pour la première fois en novembre 2007 lorsque j’avais pris ce bateau du lac Ashinoko avec ma sœur Emilie et Karim pendant leur visite au Japon. Depuis cela, j’ai toujours gardé en tête l’idee d’approcher cet hôtel de plus près pour le prendre en photo. Le hall principal est un long couloir dont les murs sont en pierres apparentes et le plafond couvert de boiseries recourbées. Nous sortons dans le jardin pour apprécier toute la rondeur des cylindres de l’hôtel. Il n’y a que deux étages de chambres et elles n’ont pas toutes une vue sur le lac. Nous n’avions initialement pas réservé une chambre avec vue, mais un concours de circonstance nous a permis d’en bénéficier. Se réveiller le matin avec cette vue paisible sur le lac est vraiment agréable et inspirant.

J’avais amené mon matériel de dessin à Ofuna pour le nouvel an, en espérant trouver un peu de temps pour terminer un des dessins format A3 que j’avais commencé. Je savais d’avance que je ne trouverais pas le temps de m’y mettre mais amener ce matériel de dessin me rassure d’une certaine manière. Plus que de dessiner, je voulais m’assurer la possibilité de pouvoir dessiner à tout moment si j’en ai l’envie. C’est un peu la même chose avec mon petit carnet de notes et le stylo plume que j’amène toujours avec moi dans mon sac. Rare sont les fois où j’ai sorti ce carnet pour me mettre à écrire, car ces situations ne se présentent qu’assez peu finalement. L’avoir avec moi me satisfait, mais je n’arrive pas vraiment à en comprendre la raison. Tout comme je n’arrive pas à comprendre ce qui me pousse à dessiner ces formes organiques et futuristes. Il s’agit peut être de la possibilité de se mettre en parenthèse du monde pendant quelques minutes ou quelques heures, de s’extraire pendant quelques instants de l’agitation et des obligations quotidiennes. Je pensais en avoir terminé avec ces dessins FuturOrga et avec mon utilisation de Instagram mais j’ai encore changé d’avis. On dit bien qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis et je ne pense pas être un imbécile. J’ai donc changé d’avis. Je montre mes deux dernières créations sur Instagram en attendant de les scanner et de les montrer proprement sur ce site. J’ai décidé, un peu à contre cœur, de me remettre à Instagram car Instagram m’apporte ce que je ne trouve plus ici sur ce blog, le feed-back des visiteurs. Il est possible que j’écrive moins souvent sur Made in Tokyo, mais on verra bien. J’ai de toute façon besoin d’écrire ici, c’est mon complément mémoriel. J’ai créé un petit book de 36 pages sur Blurb.com composé pratiquement uniquement de dessins scannés. Les personnes intéressées pourront jeter un œil sur la page blurb.com. Il s’agit des dessins montrées sur ma page FuturOrga.

Après notre visite du sanctuaire de Kuzuryu, nous terminons notre petit voyage à Hakone par le sanctuaire principal de Hakone, le Hakone Jinja. Plus que le sanctuaire en lui-même, c’est la encore l’environnement qui laisse une forte impression. L’allée piétonne en escalier de pierre est bordée d’arbres géants. Elle démarre depuis le lac Ashinoko, où se trouve un grand torii rouge les pieds dans l’eau et remonte sur quelques dizaines de mètres vers le bâtiment principal du sanctuaire. A mi-trajet, il y a un feu de bois autour duquel des petits groupes viennent se réchauffer en buvant un gobelet de amazake. Je prendrais mon verre un peu plus tard, au retour du sanctuaire. Comme je le disais un peu plus haut, j’aime prendre ce moment à boire un verre de amazake chaud tout en regardant la foule dans les sanctuaires. Et il y a foule à Hakone Jinja aujourd’hui, mais certainement moins qu’hier, le premier jour travaillé de l’année. Il faut tout de même attendre une petite demi-heure en file d’attente pour accéder à l’intérieur et faire part de nos vœux pour que cette nouvelle année soit heureuse et prospère.

Nous prenons le chemin du retour en passant par Miyanoshita. On s’arrêtera très rapidement devant l’hôtel Fujiya, que nous avions déjà visité il y a 12 ans en 2006. Je me souviens de cette visite guidée nous montrant de nombreuses pièces de ce vieil hôtel, notamment la Suite Chrysanthème où ont séjourné John lennon et Yoko Ono. J’écoute d’ailleurs beaucoup les Beatles en ce moment, plus précisément Sgt. Pepper. L’envie de réécouter cet album me vient après la lecture de quelques articles du magazine Les Inrockuptibles, le numéro de Juin 2017 que m’avait gentiment offert mon cousin Mickael avec quelques autres numéros du magazine. Nous ne visiterons pas l‘intérieur cette fois-ci, manque de temps, bien que ça m’aurait bien tenté d’y refaire un tour. Nous prendrons notre déjeuner un peu plus loin, près de la gare Touzan de Miyanoshita, dans une vieille maison de bois reconvertie en café avec galerie d’artistes.

Comme cadeau de Noël, le petit qui vient d’avoir 10 ans avait commandé une Nintendo Switch. La situation s’est peut-être améliorée depuis, mais au moment où nous l’avions commandé, la console était toujours en rupture de stock et il fallait attendre plus d’un mois avant d’avoir une confirmation qu’on puisse la recevoir pour Noël. Cet un choix de cadeau du petit qui n’est pas pour me déplaire, car j’ai tendance à ne pas pouvoir résister quand un nouveau système Nintendo est disponible, d’autant plus avec un nouveau jeu de la lignée des Super Mario Bros. Cette fois, il s’agit du Super Mario Odissey qui sévit sur la Switch, et c’est un très bon jeu. La Switch permet le multi-language, ce qui est très appréciable. Zoa et moi comparons nos progrès dans le jeu et nos découvertes. Le prochain jeu dans notre vidéothèque sera certainement le Zelda Breath of the Wild. Je garde toujours en tête l’epique Zelda 3 sur la Super Nintendo, qui reste pour moi le meilleur jeu de tous les temps toutes plateformes confondues. Mais ce nouveau Zelda me semble aussi fabuleux, du moins c’est ce que les nombreuses critiques laissent comprendre et plaçant régulièrement ce jeu en première place des meilleurs jeux vidéo de l’année 2017. J’ai revendu pour presque rien malheureusement la PS2 et les quelques jeux que je possédais pour faire un peu de place à la maison, mais je garde toujours dans un coin les Game Cube et Wii U achetées ici. Je regrette toujours d’avoir revendu la Sega Dreamcast, que j’avais tant apprécié à l’époque. Du moins dans mes souvenirs sûrement très idéalisés.

Nous terminons nos petites vacances de la nouvelle année avec une cérémonie du thé sur le tatami de la maison de Ofuna. Zoa participe à la préparation du thé. On apprécie le thé tout en dégustant un gâteau japonais en forme de Mont Fuji. Il aura décidément été très présents pendant ces journées de congés. En souhaitant une nouvelle fois aux visiteurs de Made in Tokyo une excellente année 2018.