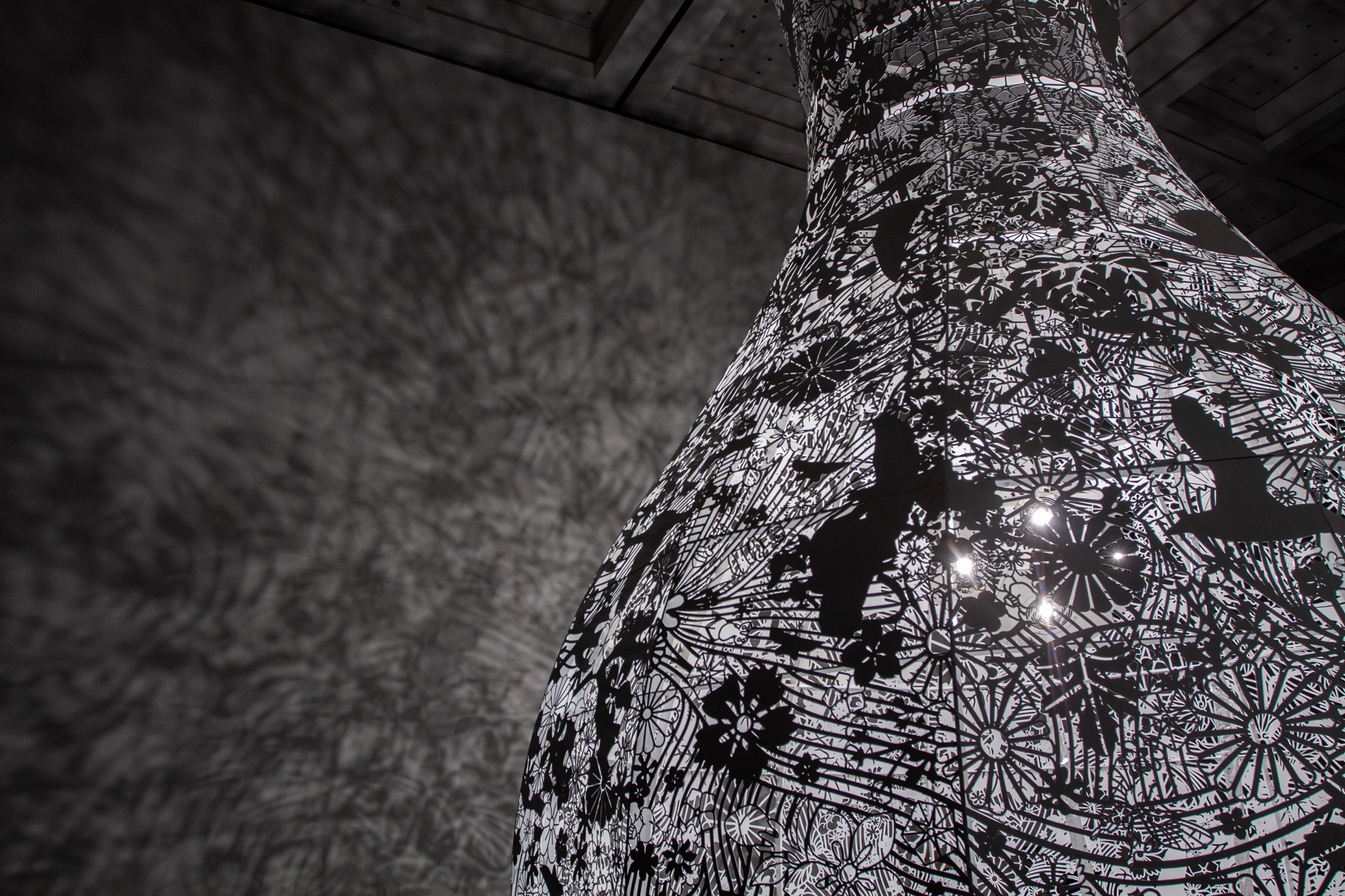

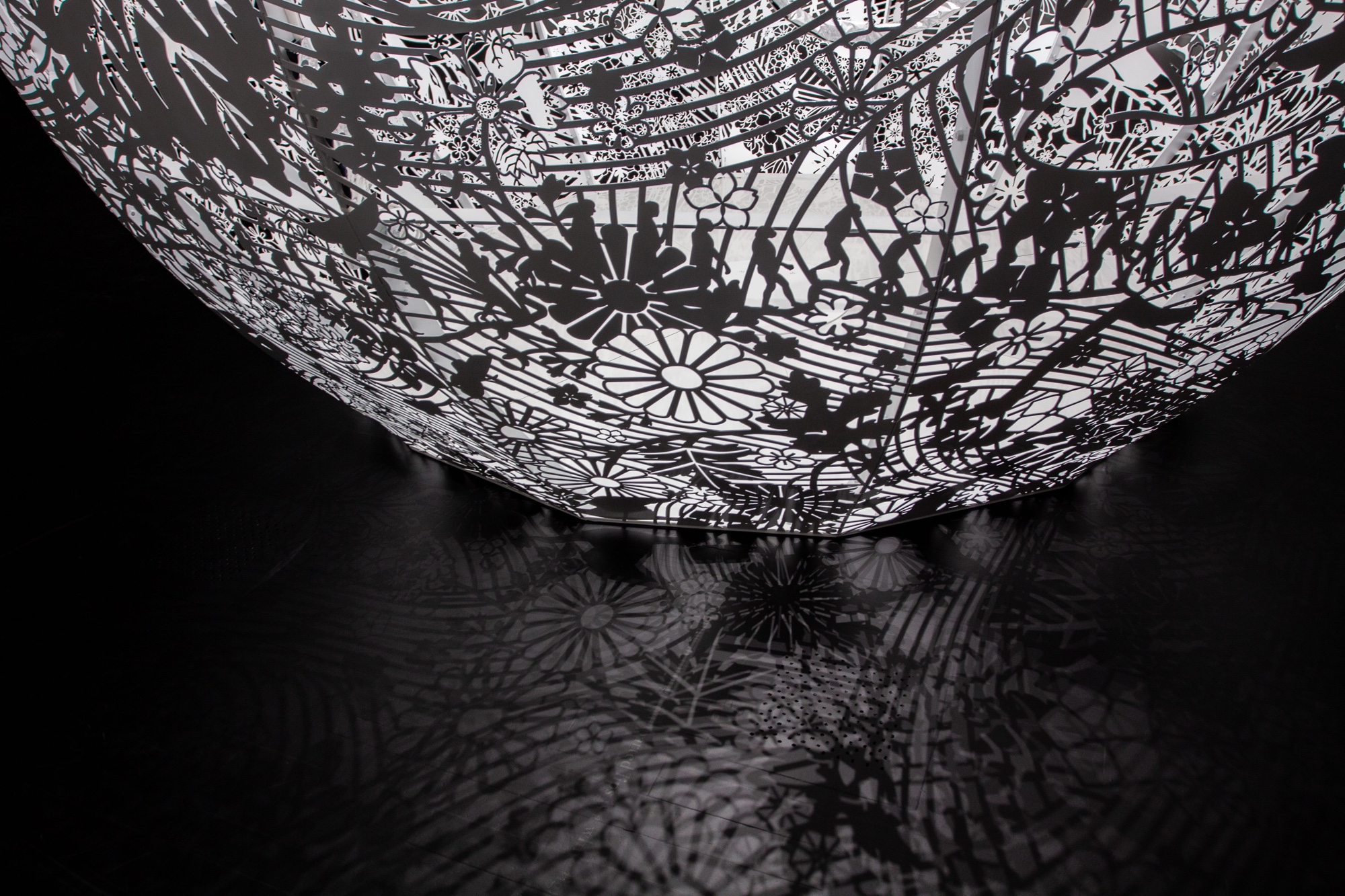

La préfecture d’Ibaraki est souvent listée comme étant la moins populaire du Japon pour le tourisme et elle est en général bonne dernière dans les classements annuels. C’est pourtant pour nous la destination où nous allons le plus souvent. On connaît en fait déjà bien la préfecture de Kanagawa au Sud-Ouest de Tokyo et on a donc naturellement envie de découvrir le Nord. Lors de notre premier passage au mois d’Août 2022 dans la petite ville côtière d’Hitachi située dans la partie Nord de la préfecture d’Ibaraki, nous avions également l’intention d’aller voir le sanctuaire d’Oiwa (御岩神社) mais le temps nous avait manqué. Nous retournons il y a quelques semaines à Hitachi pour aller spécialement explorer ce sanctuaire. Il faut un peu moins de deux heures de voiture pour s’y rendre avec une grande partie sur l’autoroute Joban. Une petite route sinueuse nous amène ensuite sur les hauteurs du Mont Oiwa sur lequel se trouve le sanctuaire. On dit que cette montagne de 530m de haut est sacrée et que le sanctuaire consacre pas moins de 188 divinités. Il s’agit d’un sanctuaire Shintō mais on y trouve également certains symboles du Bouddhisme. Les origines de ce sanctuaire sont inconnues. On sait seulement qu’il s’agit d’un lieu de culte sacré depuis des temps anciens. Le sanctuaire d’Oiwa est perdu dans la montagne et ses forêts. Un grand cèdre sacré à trois ramifications (神木三本杉) d’environ 500 ans nous attend sur l’allée d’entrée au sanctuaire avant la grande porte Rōmon (楼門). On dit qu’un Tengu vivait dans cet arbre. Ce sanctuaire est considéré comme un « power spot ». A cet endroit particulier, la lumière transperce les arbres, bien que ce n’était pas une journée ensoleillée. Les sols autour des allées dans l’enceinte du sanctuaire sont entièrement couverts de mousses. Ce paysage est magnifique et on se répète intérieurement cette impression tout en marchant doucement dans les allées ombragées. Dans une des dépendances du sanctuaire, on peut admirer un grand dragon peint au plafond. Les dragons sont également présents sur le bâtiment principal. 2024 sera l’année du dragon et c’est donc mon année. A l’entrée, nous avons laissé nos carnets Goshuinchō pour qu’on nous écrive les sceaux du sanctuaire pendant que nous le visitons. Pour en avoir un complet sur deux pages, il faut aller jusqu’au sanctuaire reculé sur les hauteurs de la montagne, se trouvant à environ une heure allé-retour. Personne ne viendra vérifier si nous y sommes réellement allés ou pas, mais on nous indique tout de même cette condition. Nous n’avions de toute façon aucunement l’intention de tricher avec les dieux du sanctuaire qui nous auraient de toute façon tout de suite repéré. Nous voyions autour de nous certains pèlerins équipés de chaussures renforcées de montagne et de bâtons de bois, ce qui ne nous rassure pas beaucoup sur la praticabilité du chemin, d’autant plus qu’il a dû pleuvoir dans la matinée. Certaines personnes portent même une petite cloche pour faire fuir les ours. Nous apprendrons au retour que les bâtons de bois peuvent être loués au sanctuaire. On sait que les japonais ont tendance à se suréquiper, donc on tente tout de même la montée vers le sanctuaire au fond de la montagne appelé Kabire Jingū (かびれ神宮) en empruntant le cheminement Omotesandō (表参道). Ce chemin perdu dans la nature commence doucement mais devient plus difficile au fur et à mesure qu’on approche du Kabire Jingū. La pente devient plus importante et les racines à enjamber plus nombreuses et hautes. On avait en fait un peu peur des ours car on nous dit ces derniers temps aux informations qu’ils ont tendance à descendre plus souvent vers les villages. N’ayant pas de clochettes pour faire du bruit, je prépare au cas où mon iPod pour lancer de la musique forte. Tout en marchant, je me demande quelle musique mettre à tue-tête pour effrayer un ours. Ussewa (うっせぇわ) d’Ado peut-être, ça parait être un bon choix. Mais nous ne sommes de toute façon pas les seuls à grimper cette montagne, donc le risque de trouver un ours sur notre passage était principalement dans notre imagination. Nous atteignons finalement le sanctuaire Kabire Jingū placé en hauteur derrière un immense rocher. Il s’agit seulement d’un petit autel enfoui dans la forêt profonde et on en a vite fait le tour. Le chemin du retour, le Urasandō (裏参道), est différent de celui de l’allé. On y trouve un autre autel placé à mi-chemin de l’Urasandō, au milieu des grands arbres et de leurs racines. Le paysage est différent mais on repense tout d’un coup au Mont Haguro (羽黒山) dans le domaine de Dewa Sanzan (出羽三山) à Yamagata qui est un lieu très particulier. La météo a été dans l’ensemble clémente, mais une petite averse très courte et légère nous a accueilli à notre retour après avoir franchi la porte Rōmon. Mari y voit un signe. A notre retour à l’entrée de l’enceinte du sanctuaire, nos goshuin étaient prêts. Nous n’avons bien sûr pas eu à justifier notre ascension jusqu’aux hauteurs du Mont Oiwa. Cette petite excursion nous a donné de l’appétit et notre prochaine étape est bien sûr une station routière Michi no Eki (道の駅) dans laquelle on trouve toutes sortes de spécialités locales. Ces Michi no Eki se développent beaucoup au Japon ces dernières années et il y en aurait plus de 1200 dans tout le pays. Elles dynamisent pour sûr les zones agricoles les plus reculées. En plus d’y attirer les touristes et voyageurs de passage, j’ai l’impression que ces Michi no Eki rassemblent également la population locale car les enfants y sont en général nombreux. Nous explorons celles du Nord du Kanto les unes après les autres. Ce n’était pas le cas cette fois-ci, mais ces Michi no Eki ont parfois une architecture intéressante.

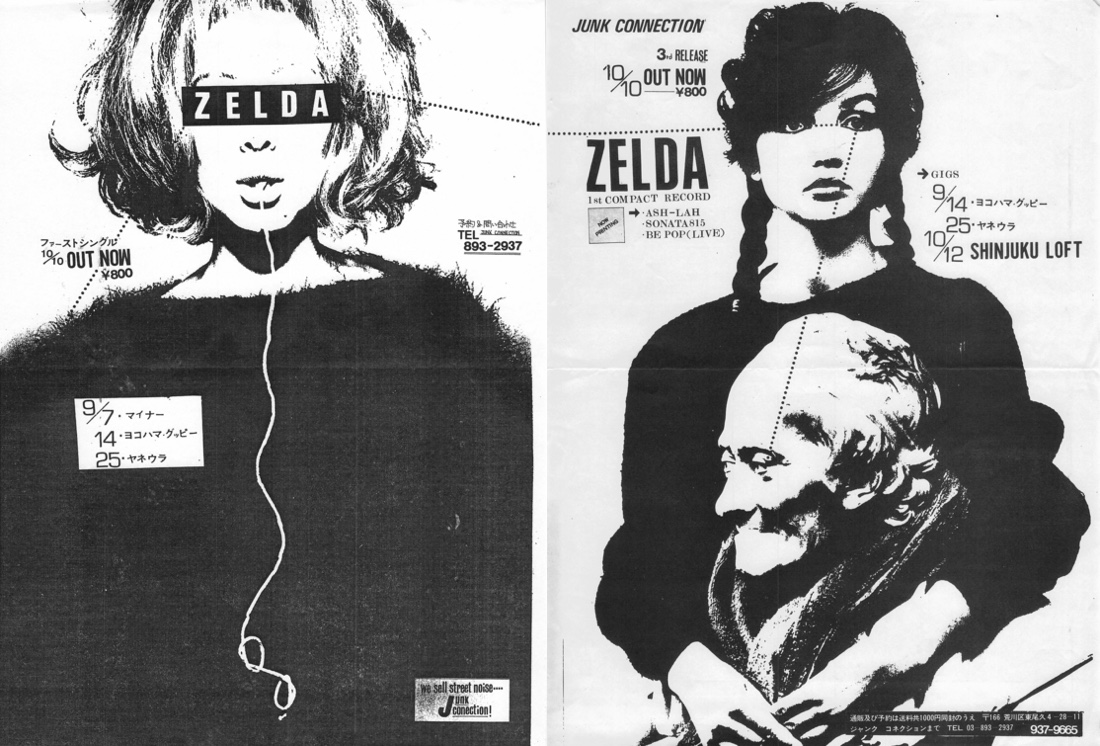

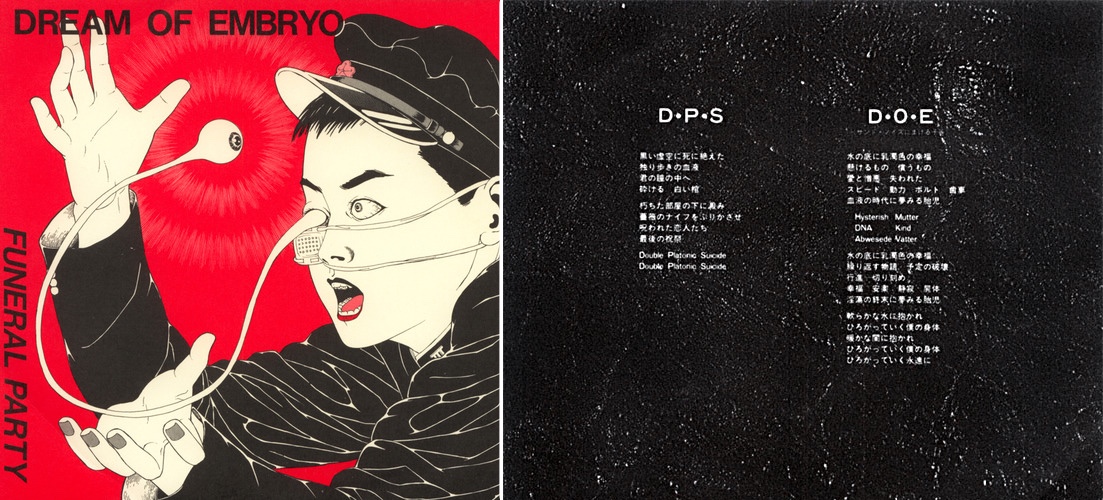

Je fais une nouvelle fois une très belle découverte musicale avec l’album Osharaka (おしゃらか) d’un groupe mystérieux nommé Oni no Migiude (鬼の右腕), qu’on peut traduire par le bras droit du démon. Le démon dont on parle ici est celui du folklore japonais et cette atmosphère musicale, notamment les visuels, correspondent assez bien à l’atmosphère des lieux que j’ai pris en photo ci-dessus sur le Mont sacré d’Oiwa. Je ne connaissais pas ce groupe dont j’ai pris connaissance à travers un tweet de la musicienne, compositrice et chanteuse Utena Kobayashi (小林うてな), dont j’ai plusieurs fois parlé sur ces pages car je suis très sensible à sa musique. J’ai en fait vite compris qu’Utena Kobayashi faisait partie du groupe Oni no Migiude qu’elle a d’ailleurs fondé avec d’autres étudiants de son école de musique. Utena joue de la musique depuis qu’elle est toute jeune, de la flûte à bec, du piano et du chœur, puis s’est consacrée aux percussions, en particulier le steel pan aux sonorités immédiatement reconnaissables. Je connaissais ses activités de percussions en support d’artistes comme Kid Fresino et D.A.N., sa carrière solo avec quelques magnifiques EPs et un album intitulé 6 roads en 2021 dont j’ai également déjà parlé, son groupe Black Boboi formé en 2018 avec Ermhoi et Julia Shortreed, mais je n’avais jamais entendu parlé de son groupe Oni no Migiude. Il faut dire que même si ce groupe a été fondé en 2010 et a sorti un premier album en 2013, il a été longtemps en hiatus pour se réunir finalement l’année dernière, en 2022, et sortir cet album Osharaka le 2 Novembre 2023. En faisant quelques recherches, je vois qu’Utena Kobayashi est également membre de l’Orchestre Philharmonique Shuta Hasunuma. Je ne connaissais pas cet orchestre philharmonique, mais je retrouve parmi ses membres, un nom de musicien qui m’est familier, celui d’Itoken. Itoken (de son vrai nom Kenji Ito) était membre du groupe Sōtaisei Riron (相対性理論) dans lequel chante Etsuko Yakushimaru (やくしまるえつこ) et il a joué des percussions sur l’album RADIO ONSEN EUTOPIA (らじお おんせん ゆーとぴあ) de la même Etsuko Yakushimaru. Ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’Itoken a fondé avec Kyoko un groupe nommé Harpy après la dissolution de Kokushoku Elegy (黒色エレジー) à la fin des années 90. Ce groupe a sorti deux albums mais a arrêté ses activités au début des années 2000 suite à la maladie de Kyoko. Itoken a également directement supervisé la compilation de Kokushoku Elegy sorti en Décembre 2020 dont je parlais très récemment. Ce sont encore une fois des liens inattendus qui me fascinent.

Mais revenons plutôt à l’album Osharaka de Oni no Migiude. Dès les premières notes du premier morceau Sono Kane Wo Narasu Toki (其ノ鐘ヲ鳴ラストキ), je suis saisi par la beauté de ce que j’écoute. On y entend plusieurs flûtes jouant un morceau à l’air médiéval, tout d’abord seules puis accompagnées d’une nappe électronique. Le morceau suivant ONO (斧) est plutôt d’inspiration asiatique voire tribale, mais ces sons se font ensuite déborder par une guitare puissante à la limite du métal. La voix flottante et nuageuse d’Utena Kobayashi intervient ensuite pour adoucir cette incursion de violence électrique mais apporte également une certaine dose de mysticisme. Dès les premiers morceaux de l’album, on comprend que le groupe mélange les genres avec des musiques parfois ancestrales et d’autres beaucoup plus contemporaines. Et le tout fonctionne terriblement bien. Ces associations inhabituelles de styles instrumentaux me rappellent un peu le fabuleux album -Il y a- (イ リ ヤ) de Mutyumu (夢中夢). Les morceaux de cet album sont principalement instrumentaux. La voix d’Utena est bien présente sur la plupart des morceaux mais elle intervient en quelque sorte comme un instrument parmi les autres, ce qui donne l’impression d’écouter une musique purement instrumentale. L’ensemble a des allures expérimentales mais est en même temps très facile d’approche car le groupe ne rechigne pas à créer des mélodies accrocheuses. L’ambiance générale n’est pas très éloignée de ce qu’Utena crée en solo sauf que l’instrumentation est plus complète sur cet album et les guitares très présentes, par rapport aux sons plus tournés vers l’électronique sur ses EPs et son album solo. A ce propos, je reviens très régulièrement vers la musique d’Utena Kobayashi, notamment les sublimes Pylon et Rose sortis sur le EP Pylon en Décembre 2020, que j’écoutais d’ailleurs juste avant la découverte de l’album Osharaka. Le morceau titre de l’album OShaRaka (オシャラカ) est un des meilleurs, mais j’aime également beaucoup le quatrième ISAHOHO (イサホホ) qui m’évoque une version moderne d’une musique folklorique d’un pays inconnu. Son instrument de prédilection, le steel pan, est très présent sur l’ensemble de l’album et c’est très étonnant de le voir associer au métal sur un morceau comme le cinquième intitulé TAIJI (タイジ), tout comme il est étonnant d’entendre des sons de flûte prendre le dessus sur des lourdes guitares sur le septième morceau DI LAKA REMIO (ディラカレミオ). C’est un moment sublime de l’album tout comme le solo de guitare inattendu et très prononcé sur TAIJI. L’album se termine au bout de 34 trop courtes minutes sur les sons plus apaisés du dernier morceau Hinode no Yume (日ノ出ノ夢). J’inscris également cet album dans la liste de mes albums préférés de cette année.